The Maerklin Chuff-Chuff Club of Nagoya

名古屋メルぽっぽクラブ

機 関 区

Lok Depot

建造物

Facilities

| メルクリン72941 トラバーサ(Transfer Table) | |

|

|

| メルクリンのトラバーサは、Mトラック時代の7294がいまだに販売されていて、品番こそ72941となっていますが、小屋の色が変更になったのと接続端子が新しいプラグに対応しただけで、それ以外は殆ど昔のままです。モーターも爆音でオゾン臭も漂います。 7294を持っていて、時々イベントに何気なく使用していましたが、sb modellbau社のキットを用いてモーター静音化改造を図ったものの見事に加工に失敗してしまいました。切削加工したため、改造前の状態に復帰させるのは難しいので、やむなく(泣く泣く)72941の購入とあいなりました。 で、今さらながら、じっくりマニュアルやヒントを読んで、実物を見て触って動かしてみると、いろいろ疑問点が出て来ました。 |

|

|

|

|

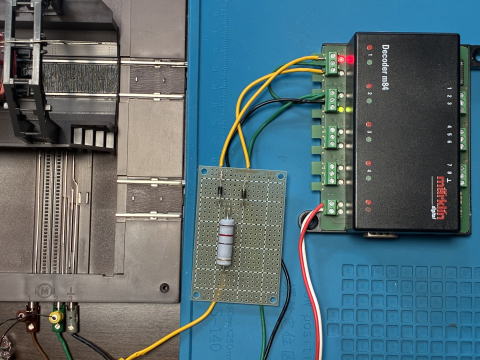

Changing the motor of 7294 was failed. |

これが失敗したモーター換装作戦です。操作小屋下の古いモーター・ギアを外し、モーターを固定していたプラ構造を切削して、カンモーターに置き換えます。 なのですが、カンモーターを固定・位置決めする金具等もなく、単にエポキシ接着剤で切削後のプラ地に接着するだけなので、はたしてモーターがしっかり固定され、ギアの噛み合いが安定して継続できるのだろうかと心配でした。 結果、危惧した通り、モーターが空回りすることと相成りました。底面だけでなく横からも接着してしっかり固定したつもりでしたが。。。 |

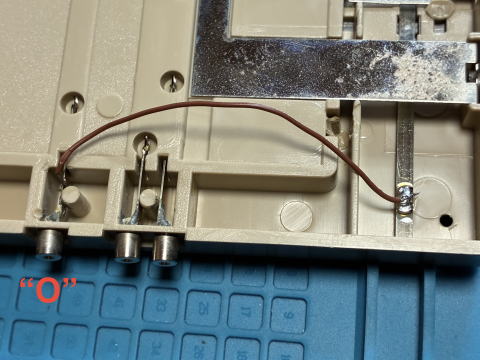

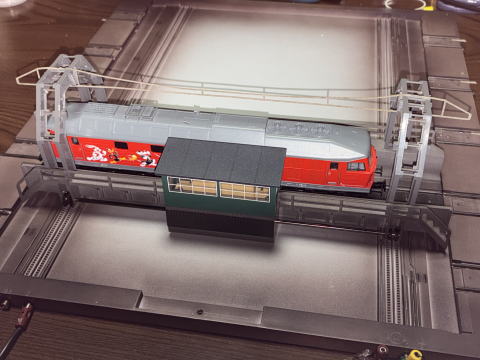

Instead, new 72941 has come. |

で、72941登場。 機械小屋がカラフルになったのと、接続ソケットが新プラグ対応になったことくらいで、驚くほど何も変わっていません。 なお、架線柱・架線は標準ではなく、はるか昔にディスコンしたキットです。お借りしているものを7294から移植しました。これがないと、なんだか寂しいので。 |

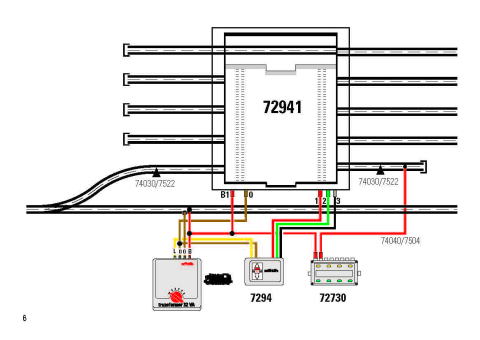

| さて、この製品のよくわからない点をみていきましょう。 1.マニュアルの不明点 まずは、マニュアルの不明点から。 下の図は6ページのアナログ制御時の構成図です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

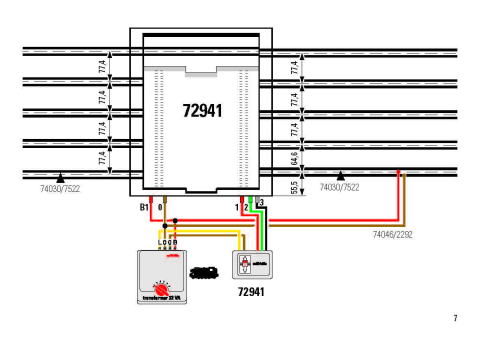

7ページもアナログ全体結線図ですが、72730スイッチによる配電が省略され、各駐留線の間隔が示されています。

|

|

|

|

|

|

|

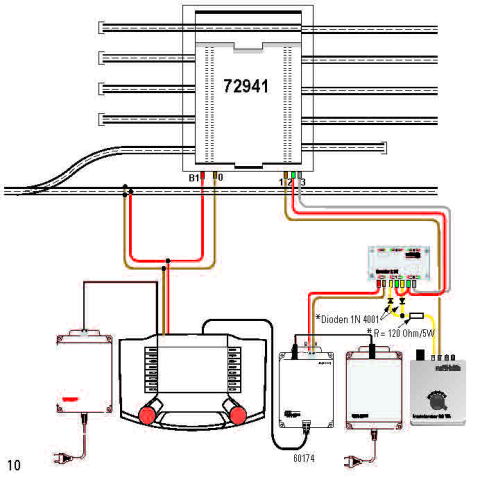

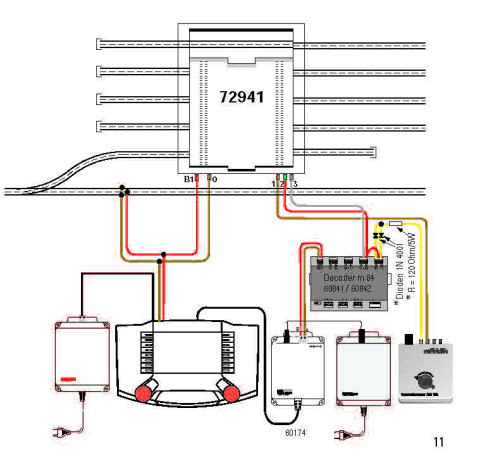

10・11ページは、CS2ベースのデジタル全体結線図で、全体のレールへの給電はCS2、トラバーサのモーター電力供給は32VAトランス、k84(m84)デコーダーへのコマンド送信専用に60174

Boosterを充てるという構成です。デジタルでもモーター駆動用のアナログトランスが必要です。

|

|

|

|

|

次は、製品自体のよくわからない点をみていきましょう。 2.製品の不明点 |

|

|

|

|

|

|

|

|

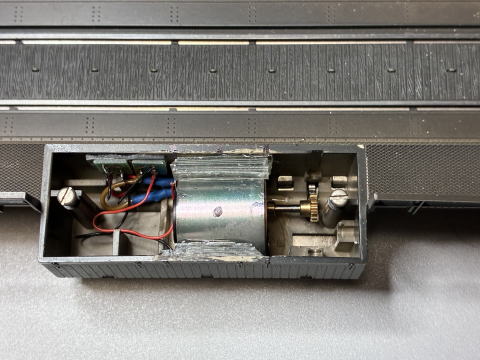

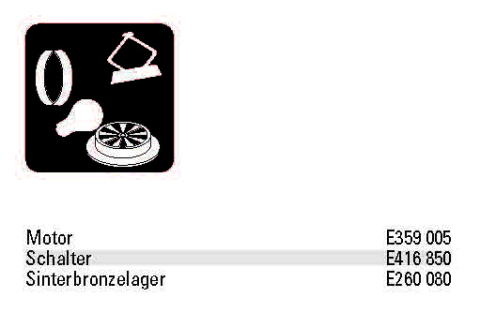

Parts list. It would be nice if the motor could be changed to a modern one. |

最近、機関車だけでなく、客貨車やアクセサリーのマニュアルにも部品番号が記載されることが多くなりました。 それは有り難いですが、モーターを静かなものに改善してほしいものです。 |

|

|

|

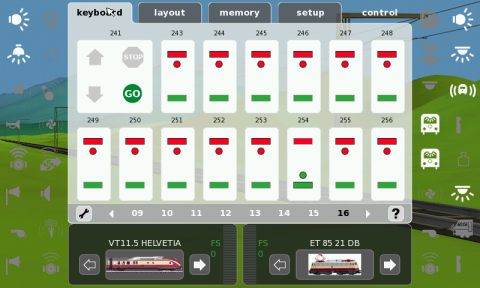

CS2 control panel for transfer table. |

制御はm84デコーダーを使用してデジタル制御します。 CS2の制御画面です。アドレス241です。 |

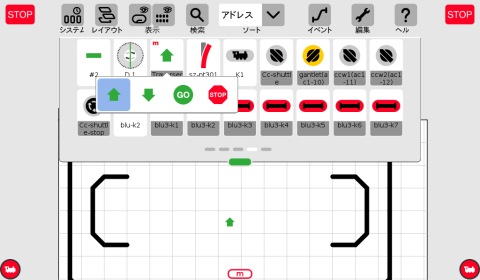

CS3 control panel for transfer table. |

CS3の制御画面です。 レイアウト図に置くと矢印だけであじけないです。 |

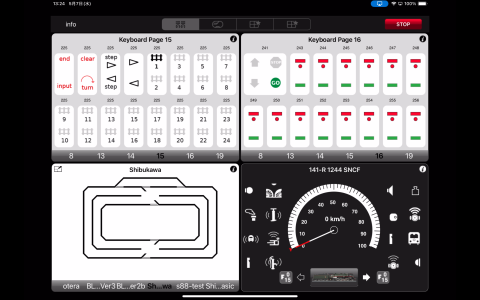

Main Station App on iPad. |

CS2制御にしろ、CS3制御にしろ、イベントで展示運転するときは、iPad上のMain Stationアプリでコントロールします。4画面分割で、ターンテーブル、トラバーサ、レイアウト(ポイント・信号機)、車輌を制御出来て大変便利です。 なぜかCS3でもMain Stationが使えています。写真はCS3へ接続した状態です。画面イメージはCS2のままですが。 |

【トラバーサに対する感想】 自分の不器用さにより、やむなく買い換えとなったトラバーサですが、じっくり製品やマニュアルを見てみると謎が多いのに気付きました。いかに今まで適当に使っていたかですが... それにしても、Mトラックベースの旧態依然の製品で、今さらの購入が躊躇われましたが、イベント運転会では、ターンテーブルほどではないですが、結構人気があり、ふみきりました。 Märklinは、新型トラバーサ、やる気ないのかしらん。出たら出たで今回の購入を悔やみますが。 |

|

| (2025/05/06 written by H.Inoue) | |